前回は、「新しいコミュニティづくり」の仕組みについてあるモデルを取り上げ、その構成要素の一つであるワークショップについてお話ししました。

今回は、同じ構成要素の一つであるコア・グループについてお話しします。

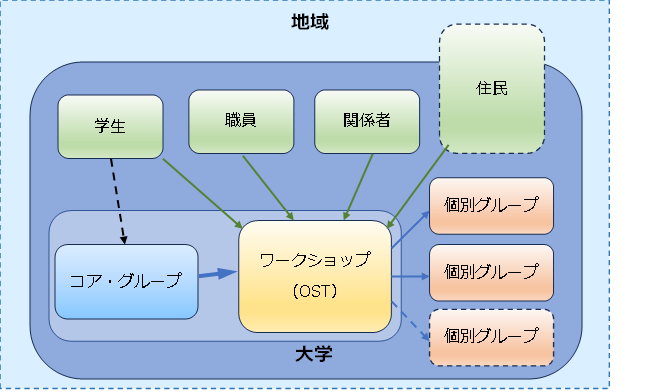

前回の画像では分かりにくい部分があったと思いますから、少しだけ変えてみました。

これからお話しするコア・グループと前回のワークショップは、どちらもフード集合に含まれます。

ここで、コア・グループは触媒と呼ばれ、ワークショップから個別グループが創出される反応を加速する働きをします。 もう少し具体的に言えば、ファシリテーターとワークショップの運営という2つの役割を担います。 ただし、ありがちなモデルと少しだけ異なるのは、ある間隔でコア・グループとワークショップを構成する人の間で入れ替わりが発生する点です(大切な点3)。

それともう一つ。 ファシリテーターやワークショップの運営に携わった経験を持つ人はそれほど多くないと思いますから、餅は餅屋と考えて専門家の助けを借りようとするかも知れません。 しかしこの場合、利用できるリソースは原始スープに限られるので注意してください(大切な点4)。

さて、創出された個別グループのことを、ここでは到達可能集合と呼ぶことにします。

このとき、フード集合の大きさは変化しません(動的平衡)が、到達可能集合の大きさは個別グループの数が増えれば当然変化(一般に大きくなる)します。 つまり原始スープは、このために消費される分子を常に補給する能力を備えていなければならないことになります(大切な点5)。

この意味で、上図の例では個別グループが原始スープの外に取り出されることは考慮していません。 ただし、個別グループ同士はネットワークで結ばれるように考慮されているので、当該モデルの発展形として、他の原始スープとの間で個別グループが入れ替わることを制限するものではありません。

※ 個別グループについては、資料室ページにある「グループの発展の概要」をご覧ください。

次回は、上図の例を地域(九十九里町)に適用する場合について考えてみることにします。