これから「新しいコミュニティづくり」を少しずつ実践していきたいと思いますが、その前に、一つの例としてあるモデルを示しながら大切な点についてお話しすることにします。

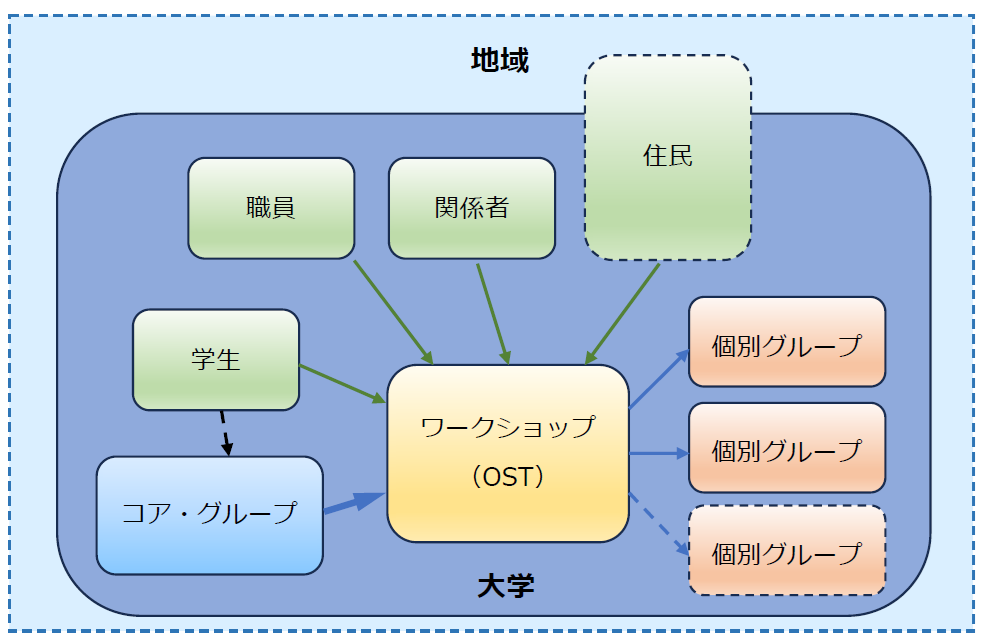

上図の例では、大学が「新しいコミュニティづくり」の仕組みを担い、個別グループが新しく作り出された「コミュニティ」に相当します。

初期の状態では、大学に学生、教職員、関係者、地域住民がいるだけで、コア・グループ、ワークショップ、個別グループは存在していません。 本件ではこの状態を「原始スープ」と呼びます。

極端な場合、原始スープから自然発生的にコア・グループやワークショップが創出されることを我慢強く待つことも考えられますが、本件ではこの部分を人為的に行います。 つまり、コア・グループとワークショップを予め用意することにします。 ただし、その場合はコア・グループ(フード集合)を構成する人(分子)は、原始スープ(つまり学生、教職員、関係者、地域住民)の中から選択します(大切な点1)。

さて、コア・グループについては後述することにして、ここではワークショップについてお話しします。

ワークショップについて、Web上では『「作業場」や「工房」を意味する言葉が変化し、参加者が主体的に意見交換や体験活動を通じて、知識やスキルを深めたり、アイデアを創出したりする体験型の学習プログラムのことです。 参加者自身が積極的に活動に参加することで、当事者意識が高まり、知識の定着や新たな発想の引き出し、達成感の向上などが期待できます』と説明されています。

どのようなワークショップを配置すれば良いのか、本件では特に拘らないことにして、ここではオープンスペーステクノロジー(OST)と呼ばれるものを採用することにします。

ここでも、ワークスペース(コア・グループ同様フード集合に含めます)を構成する分子は原始スープから供給されますが、重要なことはその分子量は一定(動的平衡)でなければならない点です(コア・グループにも同様のことが言えます)(大切な点2)。

初期のワークスペースから、自然に個別グループ(到達可能集合と呼びます)が創出される可能性は低いのではないかと思います。 そこで、コア・グループの存在がポイントになるのですが、この続きは次回にお話しすることにします。